- 文:單德興出處:特別講座期數:397期2024年04月

以信心與希望迎接生命 以勇氣與毅力面對人生中的困難與挑戰 人生的起伏與苦樂都是成長的經驗 也都是增長慈悲心與智慧心的過程

2023千佛山系『灑脫人生』講壇 ──灑脫人生.自在生活(4)

/單德興

百尺竿頭,更進一步

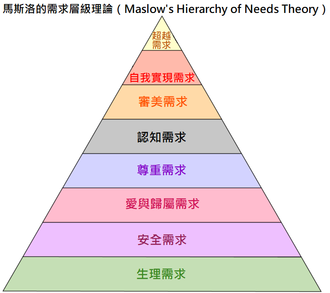

我在政大一年級時,認識了幾位應用心理學系的朋友,讀到人本主義心理學(humanistic psychology)大師馬斯洛(Abraham H. Maslow, 1908-1970)的需求層次理論,也就是五層金字塔。我大二的英文作文老師觀念開通,教學靈活。有一次期中考事先就說明要由學生各自命題,於是我選擇寫馬斯洛的需求層次理論(Hierarchy of Needs Theory),查閱了一些資料,考卷紙一發下來我就振筆疾書,竭盡所能呈現。這件事我至今印象深刻,並不是因為得了高分,而是老師的開明作風,以及我自己的努力準備與現場發揮。

我膽敢不計成敗在英文作文考試以心理學大師的需求層次理論為主題,是因為他的說法讓當時的我深有所感,彷彿為自己的人生指出分明的層次與努力的方向。由最基礎的需求開始,像是食物、飲水、睡眠這些維生必要的「生理需求」(Physiological Needs);到人身安全、生活穩定、健康保障這些攸關安全感的「安全需求」(Safety Needs);到親情、友情、歸屬感這些人際關係的「社交需求」(Social Needs);再到像是名望、地位、成就感,也就是自我肯定與他人認可,甚至所謂「功成名就」的「尊重需求」(Esteem Needs);金字塔頂端則是已發揮潛力、竭盡所能的「自我實現需求」(Self-actualization Needs)。這套層次分明的理論揭示了身為人的不同層次需求以及努力目標,不僅啟迪了未滿二十歲的我,甚至到今天依然廣泛發揮作用,為許多人所津津樂道。

馬斯洛需求層次理論(五層金字塔)

.png)

圖片來源:https://www.cup.com.hk/2019/04/15/who-built-maslows-pyramid/

我對馬斯洛理論的印象一直停留在這個五層金字塔結構。然而學佛之後,總覺得這樣的理論以自我為中心,個人主義為導向,固然有釐清、指引、甚至激勵的作用,但好像欠缺點什麼。這次為了準備演講,上網查尋相關資料,看到最多的還是這五層結構,卻發現其實馬斯洛晚年有所修訂,把它擴展為八層,除了對原先底下四層有更細的劃分,在「自我實現需求」之上又添加了一層利他的「超越需求」(Transcendence Needs),其動機、價值與目標不再囿限於個人。這在我看來真是「百尺竿頭,更進一步」,不僅是在原先的基礎上層層區分,步步推進,並有所超越,放下自我中心與我執,可說是畫龍點睛,使得原先的圖像因為關鍵的一點而騰空飛翔,擺脫了自我的限制,無牽無掛,任運自在。

馬斯洛需求層次理論(八層金字塔)

圖片來源:https://zh.wikipedia.org/wiki/需求層次理論

類似的情況也出現在管理學大師柯維(Stephen R. Covey, 1932-2012)身上。他的著作有許多很實用的好觀念,尤其是《與成功有約:高效能人士的七個習慣》(The 7 Habits of Highly Effective People, 1989;天下文化,1990)暢銷全球,中譯本也廣受歡迎。他在書中詳細解說這七個習慣,並繪製成漏斗型示意圖,闡釋彼此之間的關係,以便讀者學習與運用。

這七個習慣是:

1.主動積極 → 擴大影響力〔Be proactive〕

2.以終為始 → 釐清人生定位〔Begin with the end in mind〕

3.要事第一 → 找到目標與方法〔Put first things first〕

4.雙贏思維 → 創造最大價值〔Think win-win〕

5.知彼解己 → 維繫人際和諧〔Seek first to understand, then to be understood〕

6.統合綜效 → 化解衝突、找到出路〔Synergize〕

7.不斷更新 → 改變自己與他人的人生〔Sharpen the saw〕

(https://www.books.com.tw/products/0010874292)

雖然這本書的對象主要是商場人士,但一般人也可得到不少啟發,像我個人讀過幾遍,每遍都有不同領會,覺得很受用。作者也寫專書教人如何把這七個習慣運用在家庭、生活與孩童教育等方面,像是《與幸福有約》(The 7 Habits of Highly Effective Families,1997;天下文化,1998)、《與生活有約》(Living the 7 Habits: Stories of Courage and Inspiration,1999;天下文化,2000)、《七個習慣教出優秀的孩子》(The Leader in Me: How Schools Around the World Are Inspiring Greatness, One Child at a Time,2008;天下文化,2009)。

我特別要提的是「柯維習慣系列」(The Covey Habits Series)中的另一本:《第8個習慣:從成功到卓越》(The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness,2004;天下文化,2005)。這本書除了是前七個習慣的延伸之外,由英文書名更可明顯看出作者的用心:由先前強調的「效能」(effectiveness)提昇到「偉大」(greatness)。然而中譯本不知道基於何種考量,把副標題取為「從成功到卓越」,把先前中譯書名中的「效能」改為「成功」,把“greatness”譯為「卓越」或「優秀」,而不是「偉大」。其實「卓越」或「優秀」、比較接近於 “excellence”,這個詞涵蓋的範圍廣泛,如在商場、學界或其他領域追求卓越。然而 “greatness” 已不局限於商場、職場或人生的效率、效能、卓越、優秀、突出,而是提昇到了人格層次、人生格局、生命境界以及歷史地位了。

第八個習慣是什麼呢?簡單地說,就是「發現內在的聲音」,這個聲音出現於「天賦才能」、「需求」、「熱情」與「良知」四者的交匯處,是「每個人獨一無二的本質」(頁24)。柯維認為,不論是個人或組織,要在急速變化的世界中生存,效能已經不是選項,而是要件。要超越效能,達到偉大,就必須有更深層的動機,培育出新思維與新心態,也就是新習慣。第八個習慣分為內外兩方面:對內「找到自己內在的聲音」,發掘自己的潛能、特色與天賦,將內在的聲音表現於願景、自律、熱情、良知(頁75);對外「激勵他人尋找內在聲音」(頁98),以身作則,贏得信任,同心協力,自利利他,共創生命新境界。

柯維說,「事實上,第八個習慣是人類靈魂的聲音──充滿希望和才智、靈活變通的心聲、具有為公眾利益服務的潛力」(頁22)。在我個人看來,柯維由先前多年不斷深化、廣化的七個高效能習慣,進一步突破、提昇到第八個習慣,超越以往的見地,翻新個人的視野,由強調效能而擴及偉大,關注「人類靈魂的聲音」,以此作為自己生命的召喚與人生的使命感,籲請世人自立立人,無私利他,共創美好願景,並且提出一套周延的論述與可行的方法。

以上兩位大師分別來自心理學與管理學,他們早年的見解都有效協助我們認識人性,了解自己,發揮人生效益,創造佳績。發人深省的是,兩人後來不約而同地超越了個人的利益與執著,著眼於與他人的關係,希望達到自利利他、共好共榮的遠大目標。因此,我個人不但從他們早年的見解得到具體的知識、甚至技能,來協助認識自己,規劃人生,與他人相處,並且隨著自己學佛以及年紀增長、閱歷增加,讓我注意到他們在成一家之言、揚名立萬後,不斷精進,不自限於既有成就,而能拓展視野,提昇眼界,納入更多的芸芸眾生,讓超越自我、利益他人成為個人的召喚與使命感。

這種歷程就像聖嚴法師所說的:「從自我肯定、自我提昇,到自我消融,是從『自我』到『無我』的三個修行階段」(《找回自己》大字版,法鼓文化,2019,頁127),也就是由認識自我,到提昇自我,最後到我執盡去的消融自我。最後這個境界很難達到,但至少在那之前,可以試著擴大視野,留意、關懷他人,不要把眼光只集中在自己身上。這也讓我聯想到老和尚談到的世法與佛法:「於世法精進超越,於佛法正勤增上;隨緣隨境,清淨諸業」(《白雲禪師清淨般若》,頁180)。具體方法就是從日常生活中「身語意的行為下手,循戒定慧的學習精進」(《禪和遺痕》,頁105),時時覺察自己的起心動念,處處留意自己的言行舉止,是否日漸掃除貪嗔癡三毒,與戒定慧三學相應?

修行是一輩子的事,對佛教徒來說成佛之道更是漫漫長路,比馬拉松要遠得太多太多了。跑馬拉松與短跑或中距離,最大不同就是要留意配速(pace),速度維持平穩,持之以恆,有如細水長流,水滴石穿,而不是山洪爆發般來得猛,去得快。正如老和尚提示我們:「精進之道,不可像山洪暴流,來得快,消失得也快;若如細水簷滴,日長月久,聚湖穿石,方是正勤精進;亦猶世俗之積財,所謂血汗錢,千萬年,得來不易,特別珍惜!」(《白雲禪師清淨般若》,頁139)。同樣的道理,修行也要留意配速,不疾不徐,既不急於衝刺,也不放鬆懈怠,就像佛陀有關調琴的比喻,太鬆太緊都不行。不過以凡夫來說,一般都是鬆多於緊,因此老和尚警惕我們,要努力具足多方面條件,因為「修行,如行舟逆流,全賴健壯的身心,勤勞的划槳,沈穩的操舵;不容些許的懈怠,任何的放逸,尤其是不可忽視了逆流中、許多能知與未知的障礙;警覺稍有不慎,必然人仰船翻,跌落險境」(《白雲禪師清淨般若》,頁38-39)。

先前講到,人們經常「忙」得把「心亡」了,以致「盲然」與「茫然」,做起事來莽莽撞撞。當我們逐漸把心抽離忙碌,慢慢靜下,觀照自己的身口意,就像原先混濁的水慢慢沉澱、澄明,就能看得比較清楚,不再那麼盲然,對於人生的目標與生命的取向比較不會茫然,待人接物也不再那麼莽撞。換言之,靜則淨,能在這方面下工夫,日久自然就會長工夫。老和尚有一首詩以「盲」與「茫」說明修行的不同階段,值得好好思維體會:

盲然則茫然,不盲則不茫。

有眼無根見,茫然無異盲。

見見而性見,無盲亦無茫。

行者常靜慮,寂然透體光。

(《白雲禪師清淨般若》,頁103-104)

這裡以眼根為比喻,連結到「見」,這個道理也通於其他五根。〈老禪師的話〉中進一步將「見」分為三個層次:根見、見見、性見。以眼根為例,一般人眼見為信,以肉眼看到的現象為真實,只針對表相反應,往往沒有深入辨明、洞察現象背後的本質,更不要說深悟真理。老和尚對於這三者說明如下:「根見是世間的現象,見見是修養的功德,性見是出離的境界;修行的人,不捨根見,必入見見,方得性見,始能成就阿耨多羅三藐三菩提道。」若要深入了解這些道理並且實修,可多多向在座的法師請教。

學習奉獻,饒益眾生

從先前兩位心理學與管理學大師晚期的蛻變,可以發現都著重於放下自我,超越人我之分,讓彼此受益。這些也讓人聯想到老和尚一再強調的「饒益性」,也就是如何利益眾生。因為不論就世間法或出世間法,在努力運用知識、經驗來奉獻時,自己的能力與人格也隨之提昇,因此在利益眾生時,自己也隨著水漲船高,成為最大的受益者。因此,我很喜歡聖嚴法師底下的兩則「自在語」:「人生的價值在於奉獻,在奉獻之中成長,廣結善緣」;「生命的意義在不斷的學習與奉獻之中,成就了他人,也成長了自己。」

這種回小向大、利人為先的精神,正是修行菩薩道的原則,在大乘佛法與漢傳佛教中極為重要。由底下幾則老和尚有關饒益性、饒益功德、饒益眾生的開示,可以看出這涉及個人發揮效能,奉獻自己的知識、經驗、修養,與成功的理想、人生的價值、生命的意義息息相關:

成功的定義,不是豐碩的獲得,而是於己於人,是否確定具有饒益性。

(《白雲禪師清淨般若》,頁71)

運用思想,藉已具的知識和經驗,發揮成為饒益性的效率,方稱智慧之人。

(《白雲禪師清淨般若》,頁85)

當一個人,將自己利樂的修養化做奉獻的力量,那便是佛教中所說的饒益功德。

(《白雲禪師清淨般若》,頁224)

人,所謂價值問題,不是名聞利養,而是饒益眾生;無論在朝在野,以至群體中的任何個人;有願,理想中的願,希望中的願,腳踏實地,篤踐力行,必定生命有意義,生活得愉快!

(《禪和遺痕》,頁240)

至於我個人身為一個人文學者、文學學者、知識分子、讀書人,平常就利用寫作與演講的機會,分享自己的知識、經驗與心得,與人交流、結緣、互惠。我認為佛法、文學都是為了人生,當然佛法是究竟法,文學是世間法,但就像鍾玲教授所說的,文學也是「示現」,可以運用文字與想像力,把內在深沉的東西表達出來,讓人更了解自己,認識人性,領悟生命,進而與別人同理共感,體會到凡事都有它的緣由,每個人都有各自的因緣與苦衷,就如同張愛玲所說的,「因為懂得,所以慈悲。」或者像儒家所說的,「如得其情,則哀矜而勿喜。」我個人閱讀、鑽研文學多年,深深感到透過文學,可以省視古今中外的人生際遇,觀察各式各樣的生命處境,了解人性的多元繁複,拓展個人的眼界與生命經驗,開啟寬闊宏遠的視野,增長同理心,培養敘事與說理的能力,希望能發揮反思與淑世的自覺覺他、人我兩利的功效。

我不敢說自己何德何能得以饒益眾生,但願意秉持誠心善意,把握每個一期一會的因緣,在可能的範圍內略盡棉薄之力。今天非常感恩千佛山提供這個學習與分享的機會,讓我能與各位高僧大德、菩薩以及年輕學子結緣。謹以我自己早課的文字來祝福大家:

以信心與希望迎接生命

以勇氣與毅力面對人生中的困難與挑戰

人生的起伏與苦樂都是成長的經驗

也都是增長慈悲心與智慧心的過程

自利利人,福慧雙修

悲智雙運,廣結善緣

人生灑脫,生活自在

至於我對自己今天演講的機緣,則有如下之見:

自不量力來説禪

翻書上網求心安

加加減減終為道

人生路上不落單 2023年10月2日定稿(全文完)